在吉林动画学院的光影摇篮中,艺术与技术持续激荡创新火花。近日,电影学院戏剧影视美术设计专业2025届毕业作品展 “国魂”于F楼1楼璀璨启幕。这场以传统文化为内核、创新设计为笔触的视觉盛宴,不仅是吉动“学研产一体化”办学理念的生动缩影,更是电影学院将思政教育融入专业实践的成果彰显。新时代青年以艺术为媒解码中华文明,让传统文化焕发新生机,绘就文化传承与产业发展同频共振的精彩画卷。

以“国魂”为笔,在传统文脉中寻找创作根脉

“国魂是刻在甲骨上的誓言,铸进青铜的尊严,更是丝绸之路延展的胸怀。”本次展览以“国魂”为主题,将五千年中华文明的精神图腾融入戏剧影视美术设计,通过人物造型、场景设计、道具创新三大维度,让历史长河中的英雄史诗与当代奋斗精神在光影交错中重新焕发生机。

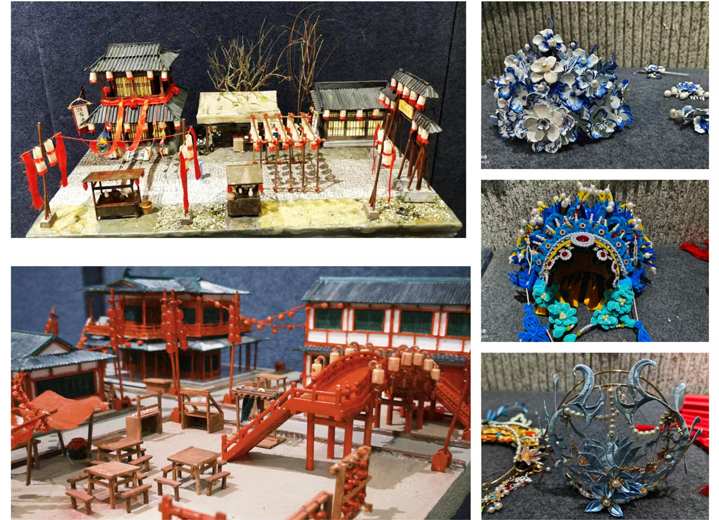

从传统剪纸艺术与新中式元素的碰撞,到宝相花纹在影视道具中的现代转译;从大理周城村白族扎染的场景复原,到盛唐中秋夜市的沉浸式呈现,毕业生们以“创造性转化、创新性发展” 为理念,将戏曲脸谱、古建纹样、民族服饰等文化符号转化为充满视觉张力的艺术表达。正如策展老师所言:“我们不是简单复刻传统,而是让传统文化在影视艺术的语境中‘活起来’,成为青年人与历史对话的桥梁。”

产教融合赋能,在实践场域中打磨专业成色

据了解,作为电影学院电影创作全链条生态体系的重要一环,电影学院戏剧影视美术设计专业始终坚持“产业引领、双创推动”的发展路径。师生多次参与学校产业级项目创作,既是教学成果的集中展示,更是对接影视工业化流程的实战演练。

在创作实践中,学生们采用 “项目制” 模式深度参与全流程,涵盖前期调研、方案设计及模型制作等环节。部分优秀作品被纳入吉林省文化产业发展重点项目孵化体系,实现创作成果与产业孵化的有机衔接。通过《光东村》、《大圣》、《寸土丹心》、《少年艾的奇幻历险》等微电影、微短剧的场景置景、舞台剧《火柴的秘密》的舞美设计等校企真实项目,实现了作品到产品的创造性转化。学生在创作中巧妙融入传统文化元素,将创意转化为一件件可触摸、可传播的艺术产品。这种深度产教融合模式,既提升了学生的专业实践能力,也推动了传统文化的创造性转化与创新性发展,实现文化传承与产业发展的同频共振。

青年视角破圈,让传统文化、红色文化燃起来

在吉林动画学院电影学院戏剧影视美术设计专业2025届毕业作品展“国魂”中,毕业生们以多元创作形态展现对传统文化与历史的创新诠释。

在“传统文脉与现代设计的跨界对话”板块,2021级影视美术设计工作室学生陈鹭的作品《吴冠中水墨意象的三维转译》格外引人关注。该设计以吴冠中绘画的形式美为核心,探索传统水墨艺术与现代影视模型设计的跨界融合,通过三维立体媒介重构东方美学叙事语言。创作者将吴冠中作品中点、线、面的凝练表达与江南水乡的符号化意象相结合,秉持“形式即内容”的艺术理念,为影视模型注入独特视觉韵律与文化意蕴。作品通过三阶段空间叙事,实现自然之美向意象之美的渐进转化,生动展现吴冠中提炼与重构景物的创作过程,既是对艺术家精神的当代转译,更以影视模型为媒介,探索传统文化在数字时代的传承路径,让东方美学在三维空间中焕发新叙事可能与情感共鸣。

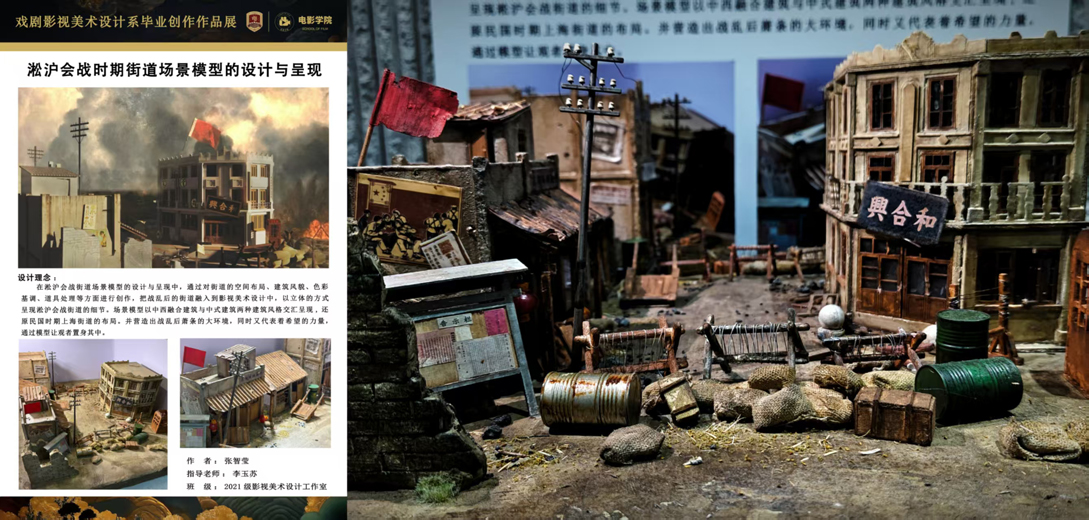

而在历史题材创作领域,张智莹同学的《淞沪会战时期街道场景模型》则聚焦抗战历史,通过对空间布局、建筑风貌、色彩基调、道具处理的细腻刻画,将战乱后的街道融入影视美术设计。场景模型融合中西融合建筑与中式建筑风格,精准还原民国时期上海街道布局,在营造战乱后萧条氛围的同时,巧妙融入象征希望的细节元素。创作者以立体叙事让观者沉浸式感受历史现场,既展现影视美术对历史场景的还原能力,更通过艺术表达传递家国情怀与时代记忆。彰显了吉动学子以艺术语言解码历史、传承文脉的多元视角与创新力量。

高校站位:以艺术教育厚植文化自信

作为东三省规模最大、专业链最全、师资力量雄厚、产教深度融合、实践成果丰硕的北方前沿影视人才培养高地,电影学院始终以“文化传承与创新发展”为育人核心。电影学院副院长温丽君指出,此次戏剧影视美术设计毕业展的实践作品,深度融合艺术与技术,充分彰显作品育人成效,通过产教深度融合,使学生在精进专业技能的同时,成长为中华优秀传统文化的自觉传播者与创新践行者。

此次展览不仅是教学成果的集中展示,更是吉动“六链融合”办学理念的生动实践。未来,学院将持续以“学生+作品”双产品为导向,深耕作品育人模式,让思政教育如春风化雨般浸润专业教学。在推动传统文化元素深度融入影视创作、IP开发与数字内容产业的进程中,引导青年学子扛起传承中华文明的时代使命,为吉林文化产业振兴注入信仰坚定、技艺精湛的青春力量。

编辑|戏剧影视美术设计系

初审|曹晓燕

复审|左泽辉

终审|温丽君

出品单位|电影学院